Uno spazio in cui potersi fermare a riflettere, e guardare oltre la nebbia. Perché noi non impariamo dall’esperienza, impariamo dal riflettere sull’esperienza – come dice John Dewey.

tempo di lettura 10′

Quello che voglio condividere è la mia esperienza sulla supervisione, offrire un quadro generale e presentare il mio modello in modo che possa servire anche come supporto per una pratica riflessiva.

Provengo dal mondo del counselling dove la supervisione è un must; successivamente, come docente in una scuola di counselling, mi sono occupato di supervisione e ho sviluppato un approccio costellativo sistemico alla supervisione con indirizzo Solution Focus.

La supervisione per me è uno spazio in cui potersi fermare, analizzare il proprio lavoro con l’aiuto di un supporto esterno per riuscire a vedere cose che da soli non vedremmo.

Mi ha colpito molto una frase di Michel Moral.

“È difficile rifarsi il letto standoci dentro”

Trovo che questa metafora spieghi bene la ricchezza della relazione che si crea all’interno di un rapporto di supervisione. Permette di rimettere in ordine le pieghe dei pensieri, di avere un posto accogliente dove ritrovarsi, uno spazio sicuro da cui alzarsi per ripartire con più energie.

Io ho trovato su di me la supervisione estremamente utile per uscire dai momenti di impasse, per esplorare più in profondità gli aspetti che rendevano difficile lavorare con alcuni clienti, scoprendo poi alcune mie dinamiche personali di cui non tenevo conto. Attraverso la supervisione ho potuto migliorare la mia capacità di essere presente e di accorgermi con più chiarezza di tutte le interconnessioni sistemiche di cui non tenevo precedentemente conto.

Come supervisor uno dei miei principali obiettivi è aiutare il mio cliente, che all’interno della relazione di supervisione viene definito supervisee, ad aumentare i propri gradi di libertà, ad aumentare i propri scenari e offrirgli la possibilità di guardare con più profondità alle proprie attitudini, alle intenzioni che guidano i suoi gesti, i suoi approcci, così che possa, nella sue successive sessioni essere ancora più efficace, che possa migliorare ancora di più.

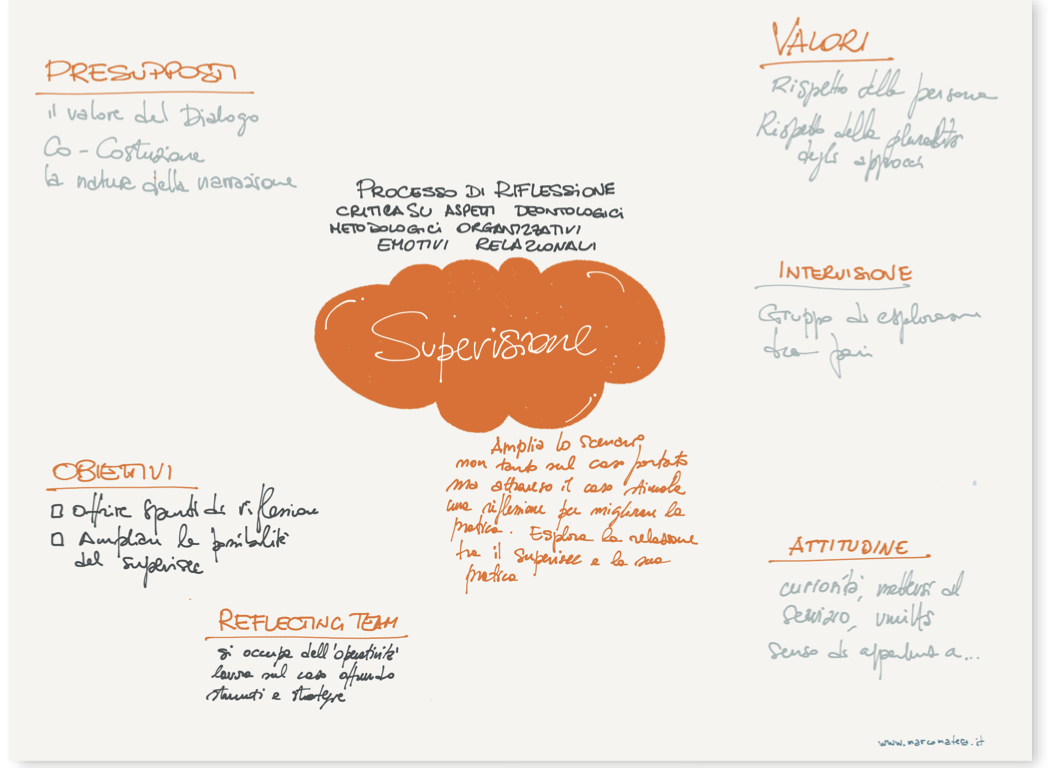

Quando iniziai a pensare ad un articolo sulla supervisione, le mie iniziali riflessioni identificavano la supervisione come un processo di riflessione critica strutturata su aspetti deontologici, metodologici,

organizzativi, emotivi e relazionali.

Ci sono molti ambiti in cui viene definito il ruolo di supervisore, ad esempio, in ambito

cinematografico, il supervisor ricopre un ruolo di sovrintendente: colui che sovrintende, verifica che le cose siano fatte secondo quanto stabilito.

Nel coaching si fa riferimento ad una pratica riflessiva avanzata con una persona formata e addestrata per fare questo.

Ci sono termini che possono essere collegati all’attività di supervisione e possono sembrare affini, ma sono diversi, almeno dal mio punto di vista:

L’intervisione e la pratica del reflecting team.

- Con l’intervisione si intende lo scambio di riflessioni tra pari su un tema portato da un membro del gruppo. Non è detto che l’intervisione segua dei canoni stabiliti, delle teorie o degli approcci di supervisione. Offre il vantaggio di fermarsi per analizzare un tema. Si può paragonare alla pratica Agile della retrospective.

- Con l’espressione reflecting team si intende un gruppo di pari (terapeuti, coach, consulenti…) che partecipa alla sessione con il cliente in una posizione più defilata e, durante la sessione, condivide con il coach e/o con il cliente aspetti funzionali al caso trattato; non si entra direttamente nelle dinamiche, a meno che non strettamente necessario, tra coach e coachee ma ci si focalizza sull’obiettivo del coaching.

- Il vantaggio è quello di offrire al coach ed al cliente ulteriori spunti di riflessione.

La supervisione nel coaching è strutturata e segue, per lo più, dei modelli che inizialmente facevano riferimento ai modelli sviluppati per pratica terapeutica. Anche i modelli di supervisione nel counselling derivano dai modelli terapeutici, ovviamente adattati.

Successivamente autori come Peter Hawkins, David Clutterbuck e altri hanno sviluppato nell’ambito del coaching modelli dedicati.

Tra questi possiamo ricordare il Seven Eyed Model, un modello sistemico sviluppato da Hawkins and Shohet (2012), i modelli mediati dalla pratica riflessiva quali il modello di Borton (1970), il “Gibbs Reflective Cycle” di Gibbs (1988), il modello di Argyris & Schön (1978), la “Supervision of energetic coaching” sviluppata da Florence Lamy & Michel Moral ed i modelli sviluppati dalla pratica narrativa di Michael White .

Le funzioni della coaching supervision possono essere riassunte nello schema

proposto da Iskipp e Proctor (1993), per il quale il processo di supervisione mira ad aiutare il supervisee:

- nello sviluppo della sua conoscenza, rispondendo così a necessità formative;

- nell’analisi degli aspetti etici e dell’aderenza al codice etico a cui il supervisee si attiene, rispondendo così alle necessità normative e tecniche;

- in relazione alla dimensione dell’attitudine, rispondendo alla necessità di supporto relazionale.

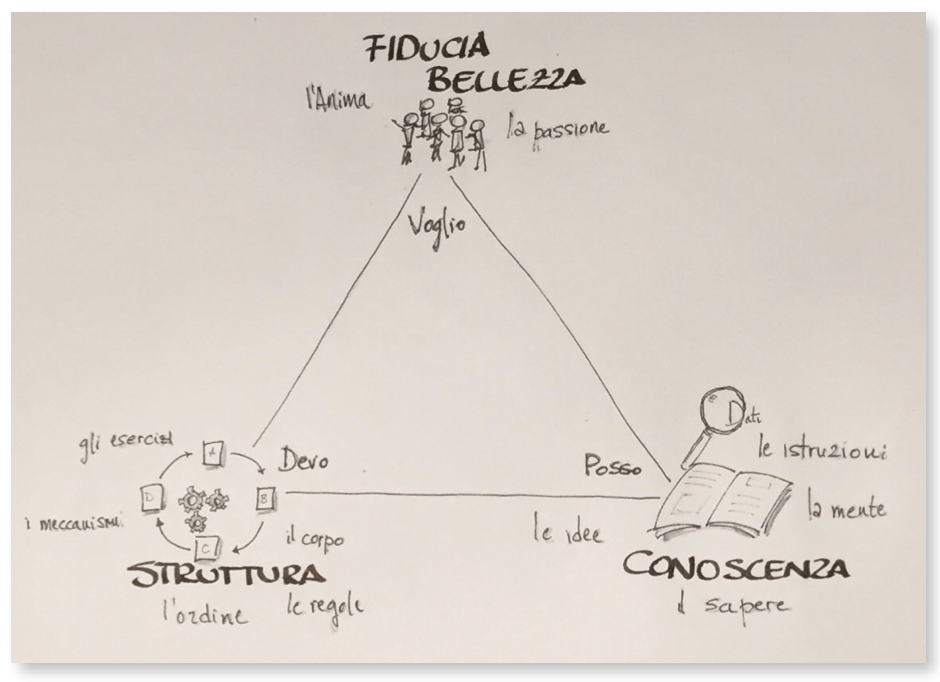

Il triangolo dei valori

Voglio presentare una riflessione che deriva da un aspetto imparato da Matthias Varga Von Kibed .

Nel suo “triangolo dei valori” Varga Von Kibed evidenzia tre poli:

1. il Polo della Conoscenza che riguarda il sapere, il know-how, i dati;

2. il Polo della Struttura che riguarda dell’ordine, delle regole;

3. il Polo della Fiducia che rappresenta un mix tra fiducia, bellezza, passione.

Abbiamo bisogno di conoscere le cose, di disporre dati, di idee. Abbiamo poi bisogno di dare a questi contenuti una sorta di struttura, di fare esercizi che ci permettano di strutturare il sapere. Abbiamo bisogno di regole e di un ordine, di essere noi stessi all’interno di una struttura. Un esempio di ciò sono le strutture organizzative o gerarchiche delle aziende. Sapere e Regole però non bastano.

Abbiamo bisogno della dimensione relazionale, quella generata dall’esempio, dalla passione, dalla bellezza dei rapporti, dalla fiducia.

Io associo al polo della Conoscenza il verbo posso perché, se so le cose, posso agire, posso fare determinate scelte. Il polo della Struttura, dell’Ordine, delle regole è più legato, nel mio modo di vedere, al verbo devo: devo fare delle cose, è una mia responsabilità ed è spesso legato ad un aspetto normativo che può essere vissuto come un obbligo.

Al polo della Fiducia al vertice, come se fosse un elemento che si trova più in alto rispetto agli altri su un piano differente, io associo il verbo voglio: una dimensione della motivazione.

Possiamo rileggere il modello di Iskipp e Proctor vedendone le sovrapposizioni con il triangolo dei Valori proposto da Varga von Kibed.

Il polo della Conoscenza è connesso con gli aspetti di sviluppo ed educativi: le teorie, gli approcci, i dati della realtà oggettiva come i semplici fatti.

Il polo della Struttura è legato alla tecnica, ma anche alle regole, alle norme. Attiene sia alla qualità intesa come aderenza agli schemi che agli aspetti “normativi”. I codici etici diventano per i supervisor dei veri e propri materiali di lavoro.

Il polo della Fiducia, della Bellezza attiene a quella parte della qualità che è più legata all’Arte di fare le cose. É una dimensione più profonda che è connessa con le attitudini, i Valori, le credenze, risultando così di supporto relazionale. È in questo spazio di Fiducia che possiamo aprirci al nuovo, riguardare al nostro modo di operare da uno spazio differente.

Quello che descriverò come attività sul supervisee, ovviamente, lo applico anche a me nella mia pratica riflessiva, mentre, quando io stesso vado in supervisione, mi lascio guidare dal mio supervisor, fidandomi del fatto che scoprirò sicuramente qualcosa di nuovo che mi permetterà di crescere.

Nel mio approccio di supervisione, in cui integro l’approccio sistemico-costellativo all’approccio focalizzato alle soluzioni, mi occupo di esplorare le dimensioni del triangolo.

La dimensione del Sapere, ossia di dei dati che il supervisee porta, delle cose oggettive, delle cose accadute o delle esperienze passate, delle eccezioni, le risorse è connessa con la sua percezione di poter agire o non poter agire perché magari è un po’ “incastrato”. In questa fase si attivano le risorse e si intravedono nuove possibilità.

La dimensione della Struttura è quella delle regole ad esempio il setting, in cui può emergere la sua tenuta del ruolo, come coach, o come sono stati gestiti i confini. La dimensione della Struttura attiene anche al tipo di relazione strutturale che è stata messa in gioco insieme al suo coachee.

Nel polo della Struttura ci sono anche le dimensioni degli Ordini e delle Appartenenze ad esempio aspetti di tipo gerarchico: il supervisee è un coach interno all’azienda o un coach esterno? Quali sono le relazioni sistemiche, di potere all’interno di quella relazione di coaching? Cosa può imparare il supervisee se guarda anche a quegli aspetti? Erano stati considerati o no?

Se colleghiamo il polo della Struttura al “devo” sono da esplorare anche tutte le implicazioni etiche legate ai vari ed eventuali codici etici sottoscritti. Io ne ho sottoscritti due: quello della Reico per il counselling e quello di EMCC per il coaching.

La dimensione che preferisco è legata proprio all’aspetto della relazione, della Fiducia, del Silenzio.

È in questo spazio di Silenzio che si ha a che fare con la Presenza, con la capacità che ha un coach di essere in quello spazio di non giudizio e ricevere degli insight, sensazioni fisiche; è in questo spazio che possiamo riuscire a discernere quanto ciò che sentiamo è nostro o è portato dal cliente. In questo spazio ci si può accorgere del proprio grado di Presenza, della propria capacità di osservarsi durante la propria sessione.

Possiamo vedere questo anche in termini di Mindfulness: la capacità di stare nell’adesso, di accorgersi, di essere consapevoli delle proprie azioni.

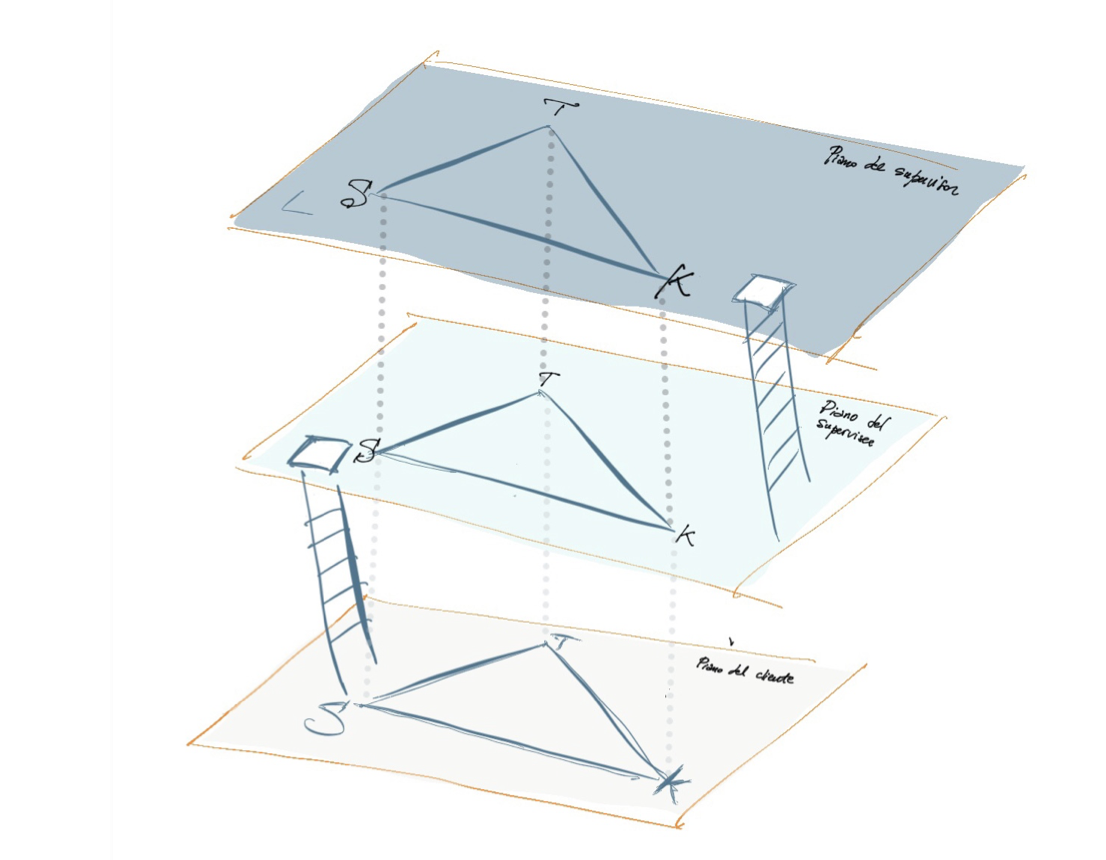

Il processo di supervisione è centrato sul piano del supervisee ma tiene conto sia del piano del suo cliente sia del piano del proprio ruolo come supervisor. Ogni piano ha al suo interno il triangolo dei valori e questi sono sovrapposti sui vari livelli. Ogni piano ha i dati, le dimensioni del “posso”, le strutture e i “devo”, le dimensioni della fiducia, della bellezza della relazione, dei desideri, le dimensioni della volontà.

Se prendiamo per esempio in considerazione il piano del cliente del supervisee, possiamo esplorare i dati oggettivi.

Salendo al piano del supervisee possiamo esplorare la struttura del suo approccio e gli aspetti legati all’aderenza al codice deontologico.

Tra il piano del cliente e il piano del supervisee si sviluppa la loro relazione, così come tra il piano del supervisee e del supervisor si sviluppa la relazione di supervisione.

Collegare i piani di osservazione

Collegare la struttura del cliente con la struttura del supervisee ci permette, ad esempio, di esplorare come si è sviluppata strutturalmente la loro relazione.

Come è stata modificata la struttura del supervisee

per andare incontro alla struttura del suo cliente?

Stesso processo di esplorazione lo possiamo fare sul livello della fiducia o su quello della conoscenza.

In realtà il primo livello da cui si parte, in una relazione di supervisione, è proprio la linea che unisce i poli della fiducia del supervisee e del supervisor.

L’interazione con l’ambiente

Vi è poi un ulteriore livello sistemico che tiene conto di come questi livelli interagiscono con l’ambiente, una posizione che permette di guardare il tutto da una certa distanza.

Il ruolo del supervisor per me non è tanto un ruolo da osservatore quanto più da testimone: l’osservatore ha un punto di riferimento, osserva con una direzione, un’intenzione ed è focalizzato su quella cosa perché il cliente gli ha dato un obiettivo.

Il ruolo di testimone è quello di colui che si trova in quel momento e osserva tutto quello che accade o quanto lui riesce a percepire.

Questa attitudine da testimone sposta il supervisor su un piano di osservazione differente rispetto al ruolo di osservatore-coach. Ma anche un supervisor ha i suoi angoli bui ed è per questo che anche lui è tenuto ad essere supervisionato.

Nell’ottica solution focus, che mi contraddistingue, io vedo il supervisor come la persona capace di farci ritrovare le chiavi per aprire una porta-specchio di fronte a noi.

La metafora della porta-specchio è quella che rappresenta, per me, l’azione della pratica riflessiva: mi fermo a guardare davanti a me e nello specchio, in cui vedo riflessa la mia immagine, posso vedere dietro di me; posso vedere cioè quali sono le risorse che mi hanno portato fino lì, posso vedere quello che è accaduto ma sempre guardando avanti, sempre avendo come riferimento non l’analisi del passato ma la ricerca di nuovi scenari futuri.

Quanto più ho visto dietro di me e quanto più mi sono fermato a vedermi, tanto più sarà quello che vedrò quando aprirò la porta.

Ecco che con il supporto di un supervisor si aumenta la profondità dello specchio, si

allarga la visione perché da soli riusciamo a vedere fino a un certo punto.

_______________

Per approfondimenti bibliografici, e riferimenti puntuali a fonti e teorie, rimandiamo alla versione originale del testo https://www.marcomatera.it/documenti/DOCUP_1606426671.pdf