La trasformazione digitale della nostra società è sotto gli occhi di tutti. A questo proposito imprenditori e manager sono chiamati ad affrontare questa sfida su due livelli: uno di natura tecnologica, l’altro, forse ancora più complesso, di natura culturale e organizzativa.

tempo di lettura 12′

In viaggio verso Udine

La giornata si presentava soleggiata e lui aveva fatto una buona colazione. Una volta raccolta la sua borsa controllò di aver preso tutti i documenti di cui avrebbe avuto bisogno una volta arrivato a destinazione. Salutò quindi la moglie Paola, che da lì a poco sarebbe uscita per portare il figlio a scuola e si diresse verso il box dove era parcheggiata la sua auto.

A Giuseppe Greco piaceva molto la sua automobile e quando si riferiva a lei la definiva “la mia protesi”. Era una vettura di dimensioni contenute, ma superaccessoriata.

Era abituato ad usarla spesso non solo per gli spostamenti di lavoro, ma anche per uso privato. Non amava infatti i luoghi affollati e di conseguenza cercava di spostarsi il meno possibile con i mezzi pubblici, specialmente nelle ore di punta.

Quella mattina Giuseppe era diretto verso la città di Udine dove avrebbe incontrato il suo distributore per il Friuli. Giuseppe era infatti il direttore Marketing-Vendite di una società che commercializzava prodotti di bellezza attraverso una rete di distribuzione.

Si era messo in marcia da un paio d’ore quando sentì il segnale di avvertimento emesso dalla vettura e sul display dell’auto comparve una scritta che lo sollecitava a prendersi una pausa alla guida, essendo al volante già da un po’ di tempo.

Gli venne da sorridere… non gli dispiaceva l’impressione che la sua amata macchina si preoccupasse per lui, anche se sapeva che di fatto si trattava di un output programmato da una applicazione software (SW).

Decise comunque di seguire l’indicazione ricevuta, anche perché un caffè lo avrebbe gradito volentieri. Si fermò quindi al primo autogrill incontrato in autostrada.

Una volta rimontato in macchina, pensò che fosse il momento giusto per inserire l’indirizzo di destinazione nel navigatore, per ottenere dallo stesso tutti i parametri del percorso e l’indicazione di eventuali strade alternative in caso di blocchi stradali nel tratto ancora da percorrere.

Riprese quindi il percorso verso Udine con la voce rassicurante di Silvia che lo informava anche della presenza di rilevatori di eccesso della velocità (i cosiddetti tutor) nei tratti che stava per percorrere.

Subito dopo approfittò per chiamare un paio di numeri telefonici utilizzando il viva voce dell’auto e una volta finite le conversazioni decise di rilassarsi con un po’ di musica utilizzando il comando di accensione della radio.

L’IA (Intelligenza Artificiale) “is in the air” – Il dibattito

Giuseppe decise di sintonizzarsi su un canale radio che stava trasmettendo un pezzo blues, alla fine del quale venne annunciato l’inizio di un dibattito sulla Intelligenza Artificiale.

Ne aveva già sentito parlare. Riteneva che quello dell’IA fosse al momento un tema molto divisivo, ma non per questo poteva essere ignorato, anzi. Molti affermavano infatti che il futuro prossimo sarebbe stato determinato sempre di più da questo tipo di tecnologie.

Dal dibattito, che Giuseppe stava seguendo con curiosità, emergeva che coloro che si riferivano alla IA, in generale erano divisi in due gruppi: i pessimisti e gli ottimisti.

Dal lato degli ottimisti c’erano i grandi player che stavano investendo tantissimo in IA e affermavano che l’IA sarebbe stato un mondo favoloso, che ora non potevamo neanche immaginare. Altri non la pensavano proprio così, forse influenzati dai film di fantascienza che a volte disegnavano scenari apocalittici (peraltro senza basi propriamente scientifiche), nei quali le macchine dominavano gli umani che le avevano create.

A un certo punto del dibattito, mentre l’auto di Giuseppe si stava avvicinando alla località di Mestre, uno degli esperti coinvolti nella trasmissione radiofonica si lanciò nella definizione della IA e dello stato dell’arte inerente al suo sviluppo.

Affermò che l’Intelligenza Artificiale era riferita a un ramo della computer science che studia lo sviluppo di sistemi hardware (HW) e software (SW) in grado di risolvere problemi e svolgere compiti o mansioni che, se lasciati a noi umani, avrebbero richiesto grande impegno e quantità di tempo.

Le macchine, invece, erano già in grado di compiere l’analisi di immense quantità di dati in tempi brevi e in maniera molto approfondita. Grazie a strumenti statistici, ad algoritmi sempre più sofisticati e a modelli di apprendimento automatico erano altresì in grado di estrarre informazioni che potevano essere usate per assumere decisioni allo scopo di automatizzare compiti complessi.

IA debole e IA forte

L’esperto continuò dicendo: «La volontà di riprodurre artificialmente l’intelligenza umana ha dato luogo, almeno all’origine, a due approcci radicalmente distinti:

- da un lato ritroviamo l’Intelligenza Artificiale debole (o ristretta) e

- dall’altro l’Intelligenza Artificiale forte (o generale)».

Quindi aggiunse: «La maggior parte delle applicazioni di IA che oggi sperimentiamo nella vita quotidiana rientrano nel concetto di Intelligenza Artificiale debole, vale a dire sistemi che eseguono un singolo compito o una serie di attività strettamente correlate, allo scopo di dare una mano all’uomo, non di sostituirne l’operato.

L’Intelligenza Artificiale forte è invece concepita per sviluppare delle macchine dotate di capacità autonome di comprensione, apprendimento e adattamento in un’ampia varietà di contesti, non diversamente da un essere umano. Al momento essa rimane ancora largamente teorica e non esistono concretamente esempi di sistemi che siano stati completamente sviluppati e/o adottati».

Concluse infine affermando: «Mentre l’IA forte rimane quindi un campo di ricerca aperto, con sfide tecniche e filosofiche significative da superare, l’IA debole ha già apportato notevoli progressi e ha già avuto un impatto significativo in vari settori.

Nel campo automobilistico per esempio ha portato a un cambiamento senza precedenti, rivoluzionando completamente il modo in cui pensiamo, produciamo e interagiamo con le automobili. L’IA è diventata una forza trainante nel settore della mobilità, portando innovazioni che vanno dai vari gradi di guida autonoma alla personalizzazione dell’esperienza di guida e all’infotainment (*)».

Occorre avere consapevolezza di cosa sia la IA per comprenderne l’utilità

In effetti Giuseppe si rese conto che prima di quel momento, non aveva mai realizzato il fatto che entrare nella sua auto volesse dire trovarsi praticamente al centro di un complesso sistema di IA, costituito da applicazioni HW e SW e il cui scopo era quello di rendergli la guida più sicura, personalizzata ed efficiente.

Di fatto lo sviluppo della IA, iniziato molti anni prima, si era tradotto in progressivi grandi vantaggi per l’utente, indubbiamente riconoscibili se comparati con le caratteristiche delle stesse macchine in circolazione nei tempi precedenti.

Giuseppe ad esempio si ricordava della quantità di tempo dedicato a consultare le carte stradali quando non c’era il navigatore, del disagio sperimentato quando doveva azionare manualmente qualche comando in assenza di comandi vocali, o il tempo perso quando doveva fermarsi per telefonare.

Di conseguenza, alla luce delle sue esperienze pregresse, se a Giuseppe fosse stato chiesto in quel momento di elencare quali vantaggi riteneva che l’IA avesse portato nella sua vita privata e professionale, egli avrebbe messo al primo posto il guadagno di tempo… già, il tempo… forse la risorsa più preziosa dell’essere umano e oltretutto irrecuperabile.

Pensandoci bene anche la logistica della sua azienda aveva beneficiano di un sistema che attraverso l’analisi delle operazioni ricorrenti nel magazzino consentiva un’ottimizzazione che si era tradotta in un considerevole risparmio del tempo degli addetti e un guadagno in precisione nell’eseguire le loro attività.

Tirando le somme, un sistema di IA gli appariva quindi uno strumento predittivo e gestionale molto potente, soggetto però a un vincolo fondamentale, peraltro fortemente sottolineato da uno dei partecipanti al dibattito radiofonico: la gran quantità di dati in ingresso di un sistema di IA doveva essere aggiornata e di grande qualità affinché l’output dello stesso potesse considerarsi attendibile e quindi di reale utilità.

L’effetto della IA nelle organizzazioni

Pensandoci bene, Giuseppe doveva ammettere che il progresso scientifico e tecnologico aveva sicuramente agevolato la sua vita, ma era anche vero che i suoi ritmi lavorativi non erano cambiati nel tempo, restando sempre molto elevati.

Questa constatazione gli dispiacque non poco, perché egli riteneva che l’ottimizzazione del proprio tempo non dovesse avere il solo scopo di trovare spazi temporali per poterli riempire di lavoro in più, ma più di tutto fosse quello di creare le opportunità per lavorare meglio e vivere in modo più appagante e sereno.

Riflettendo sulla cosa arrivò alla conclusione che lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale, da solo non avrebbe potuto rendere i team e i loro leader migliori, soprattutto se le caratteristiche delle persone che ne facevano parte fossero restate immutate nel tempo a venire, senza quindi subire il necessario adeguamento in termini di competenze, di esperienza lavorativa e di crescita personale e organizzativa.

Per questa ragione era logico pensare che imprenditori e manager fossero chiamati (e sicuramente lo sarebbero stati sempre più) ad affrontare lo sviluppo delle loro organizzazioni agendo su due livelli: uno di natura tecnologica, l’altro, forse ancora più complesso, di natura culturale e organizzativa.

Gli sembrava infatti indubbio che l’obiettivo principale fosse quello di fornire ai collaboratori le competenze necessarie per comprendere e utilizzare in modo responsabile l’IA, nonché metterli in condizione di ispirare e partecipare al suo sviluppo.

Perché ciò fosse pienamente realizzato, era però necessario creare un ambiente di lavoro positivo e coeso in cui i team che ne facevano parte fossero costituiti da persone con una mentalità aperta, vale a dire predisposte all’apprendimento, alla resilienza, alla motivazione, alla condivisione (di valori, obiettivi, informazioni) e i cui leader incoraggiassero la relazione positiva, la conoscenza, l’innovazione, il pensiero critico finalizzato alla risoluzione dei problemi, il ragionamento etico, l’assunzione delle proprie responsabilità, tutto ciò al fine di rendere i collaboratori autodeterminati (*). In mancanza di un tempestivo adeguamento, le organizzazioni interessate dalla nuova ondata tecnologica non potevano che essere destinate a diventare un vincolo al cambiamento invece che un acceleratore.

La necessità di una nuova leadership

Da quanto Giuseppe aveva percepito dal dibattito radiofonico, l’IA richiedeva un approccio agile e proattivo per adattarsi ai mutamenti in continuo divenire e di conseguenza anche la leadership avrebbe dovuto essere sempre più partecipativa e delegante.

Sarebbe stato compito della/del leader superare i prevedibili e comprensibili timori, dimostrando ai collaboratori a tutti i livelli che l’innovazione tecnologica – se gestita correttamente – poteva portare benefici non solo all’azienda ma anche a loro stessi.

La/il team leader avrebbe quindi dovuto spogliarsi progressivamente dei panni del capo per indossare quelli della/del coach, per contribuire alla crescita personale e professionale dei collaboratori, favorendo il potenziamento delle competenze che potevano metterli in grado di gestire attività in contesti multidisciplinari.

A questo scopo, lo sviluppo delle competenze non avrebbe dovuto limitarsi a quelle appartenenti al solo ambito tecnologico (inquadrabili nel contesto delle hard skill)), ma comprendere anche quelle legate ai tratti specifici della personalità e definite nella letteratura come trasversali o abilità personali o, con la terminologia inglese, soft skill.

Era chiaro a Giuseppe che lo sviluppo di questa nuova leadership sarebbe stato comunque necessario, indipendentemente dall’avvento della IA, ma essa ne accelerava sicuramente la necessità.

A questo punto un’altra considerazione si fece largo nella mente di Giuseppe: essa riguardava il fatto che una/un leader oltre a prendere decisioni basate su dati e analisi era anche colei/colui che sapeva ispirare e motivare i propri collaboratori.

Sotto questo aspetto la capacità di gestire le emozioni e costruire relazioni umane profonde, attraverso l’utilizzo della Intelligenza Emotiva (IE), collocata di diritto tra le soft skill più importanti e richieste dal mondo del lavoro, risultava non soltanto una prerogativa fondamentale per l’esercizio della nuova leadership, ma anche una qualità umana insostituibile, che le macchine non possedevano.

L’Importanza delle soft skill nell’era dell’IA

Certo, accostare l’Intelligenza Emotiva (IE) di un individuo all’Intelligenza Artificiale (IA) riferita a una macchina gli sembrava a prima vista azzardato. Eppure, a pensarci bene, era proprio il ruolo di automatizzazione dei processi esercitato dalla IA che poteva permettere agli individui di impiegare il tempo messo a loro disposizione dall’utilizzo di questa tecnologia, a favore del potenziamento di qualità ascrivibili all’area delle soft skill.

Sotto questa luce, il ruolo delle soft skill non solo gli appariva ora necessario per integrare le capacità tecniche delle macchine, ma addirittura essenziale per massimizzarne il potenziale.

In conclusione, investire nello sviluppo di entrambe le intelligenze (IA e IE), armonizzando il rapporto tra persone e tecnologia, sembrava a Giuseppe la strada giusta per migliorare l’efficienza e la produttività di una persona, rendendola nel contempo anche più empatica e comprensiva.

Considerazioni sulla strada del ritorno a casa

Una volta terminata la sua giornata di lavoro, Giuseppe riprese la sua automobile per ritornare a casa. Durante il percorso gli venne spontaneo ripensare ai fatti salienti che avevano caratterizzato la sua giornata. Soffermandosi su ciò che aveva sentito e imparato riguardo al mondo della IA, gli sorsero spontanee alcune riflessioni finali:

- La trasformazione digitale della nostra società è sotto gli occhi di tutti ed è ora fondamentale affrontare le sfide etiche e implementare regolamenti d’uso, in modo da garantire che i benefici dell’IA siano ampiamente distribuiti e i rischi mitigati.

- In un mondo del lavoro in continua evoluzione sono richieste competenze avanzate e sempre aggiornate. Non solo le competenze digitali e tecniche atte ad aumentare il grado di specializzazione (il cui livello determina quanto si sa), ma anche e soprattutto quelle trasversali (che definiscono chi si è). Queste ultime giocano infatti un ruolo cruciale nel guidare in modo equilibrato e responsabile la trasformazione digitale, nella quale la IA si distingue per la grande capacità di generare contenuti in modi e velocità che gli esseri umani non possono eguagliare. Per di più, concentrarsi sullo sviluppo delle soft skill torna utile anche per aumentare le prospettive di carriera. Essendo esse rappresentative dell’attitudine di una persona sul posto di lavoro, risulta chiaro che in un mondo sempre più tecnico e digitale, a fare la differenza sarà sempre più il livello delle soft skill di cui una persona è dotata.

- Nel dibattito ascoltato in mattinata era stato sottolineato che l’output di un sistema di IA, costituito da dati e informazioni, a volte poteva non risultare accurato o affidabile (se ad esempio l’input non fosse stato di qualità). Ebbene, credere ciecamente alla sua veridicità, prescindendo dal pensiero critico esercitato dall’essere umano, può quindi risultare pericoloso anche perché questo modo di fare toglie all’individuo la sua centralità, vale a dire il suo spazio decisionale.

In ragione di ciò, le persone chiamate a sviluppare/interpretare/gestire gli output di un sistema di IA, dovrebbero gestire l’esercizio di queste attività con responsabilità professionale ed etica e perciò avere idea di quali siano le fonti dei dati processati, onde evitare possibili ricadute negative in delicati settori della vita pubblica e privata delle persone.

A questo proposito, Padre Paolo Benanti (nominato dal Governo alla presidenza della Commissione sull’Intelligenza Artificiale per l’informazione) propone addirittura una patente per l’esercizio della IA in specifici ambiti operativi. Egli infatti afferma: «Si potrebbero sviluppare alcune patenti per l’utilizzo della Intelligenza Artificiale. In alcuni ambiti non sarebbe sbagliato: pensiamo alla medicina. Sicuramente un medico deve avere le competenze per riconoscere un tessuto rispetto a un altro. Forse, prima di farci mettere le mani addosso da lui con l’Intelligenza Artificiale, penso che anche lui dovrebbe aver sviluppato delle provate competenze su questo tema».

____________

(*) Infotainment o sistema multimediale: prende il nome dalla fusione di due parole inglesi, information e entertainment, ovvero informazione e intrattenimento. Permette di racchiudere in un unico concetto – e in un solo dispositivo – tutto ciò che tiene il pilota informato e che gli permette di svagarsi o restare in contatto con il mondo durante la guida.

(**) Autodeterminazione: la Teoria dell’Autodeterminazione (Self-Determination Theory, Ryan & Deci, 2000a; 2000b; 2020) è largamente diffusa e utilizzata per spiegare le ragioni individuali del comportamento umano. Secondo gli autori, il comportamento di un individuo è guidato dalla necessità di soddisfare tre bisogni fondamentali innati: 1) il bisogno di competenza, cioè il sentirsi efficace nelle interazioni con l’ambiente e nell’esercitare ed esprimere le proprie capacità; 2) il bisogno di autonomia, che corrisponde al sentirsi in grado di compiere delle scelte, di impegnarsi in attività che nascono dalla propria volontà e non sono imposte dalla volontà altrui; 3) il bisogno di relazioni, cioè il sentirsi integrati con gli altri e appartenenti a un gruppo o una comunità. Le attività autodeterminate che una persona intraprende per le sue soddisfazioni personali piuttosto che per particolari ricompense, pressioni o conseguenze provenienti dall’esterno, costituiscono il centro della motivazione intrinseca.

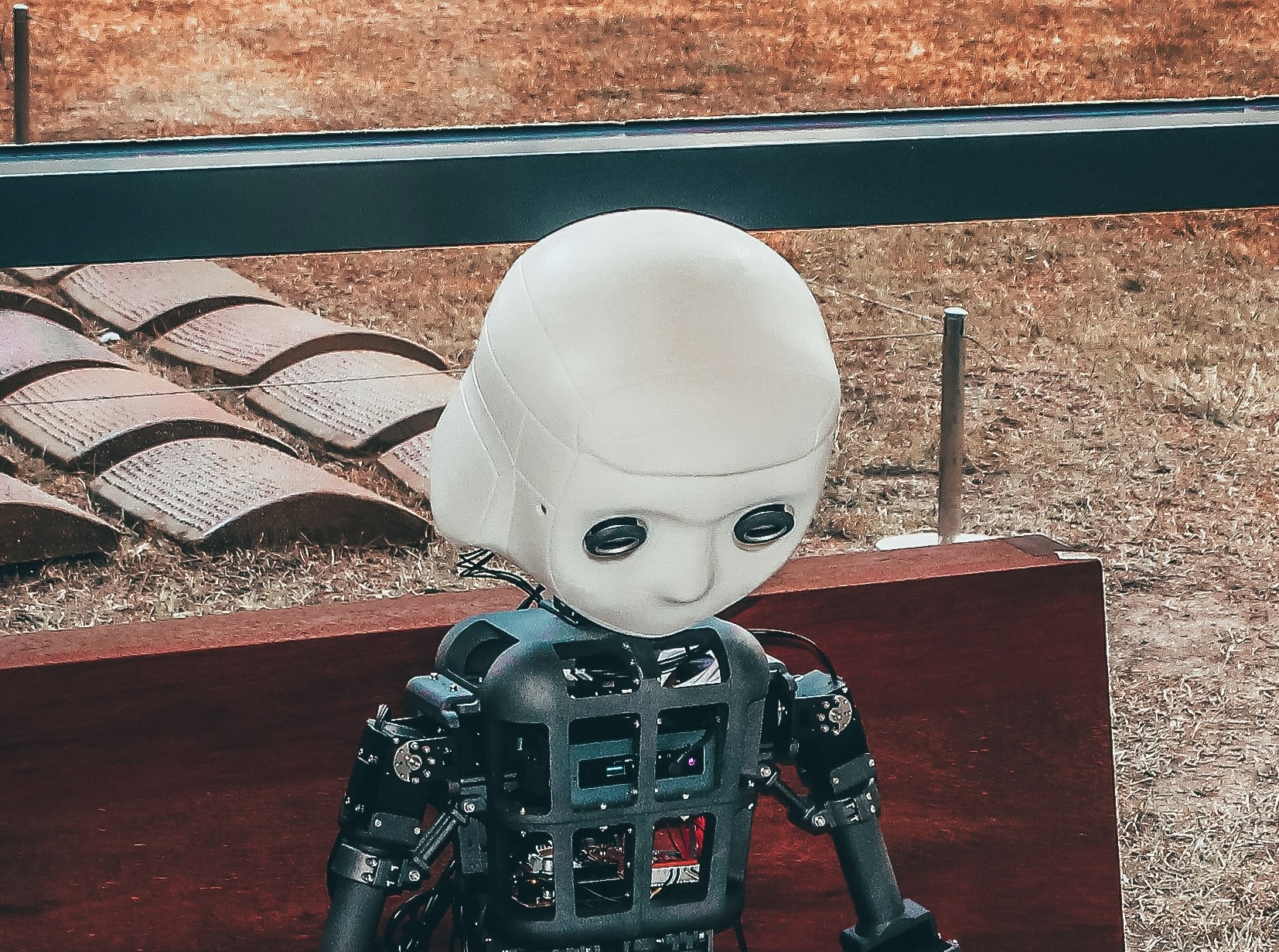

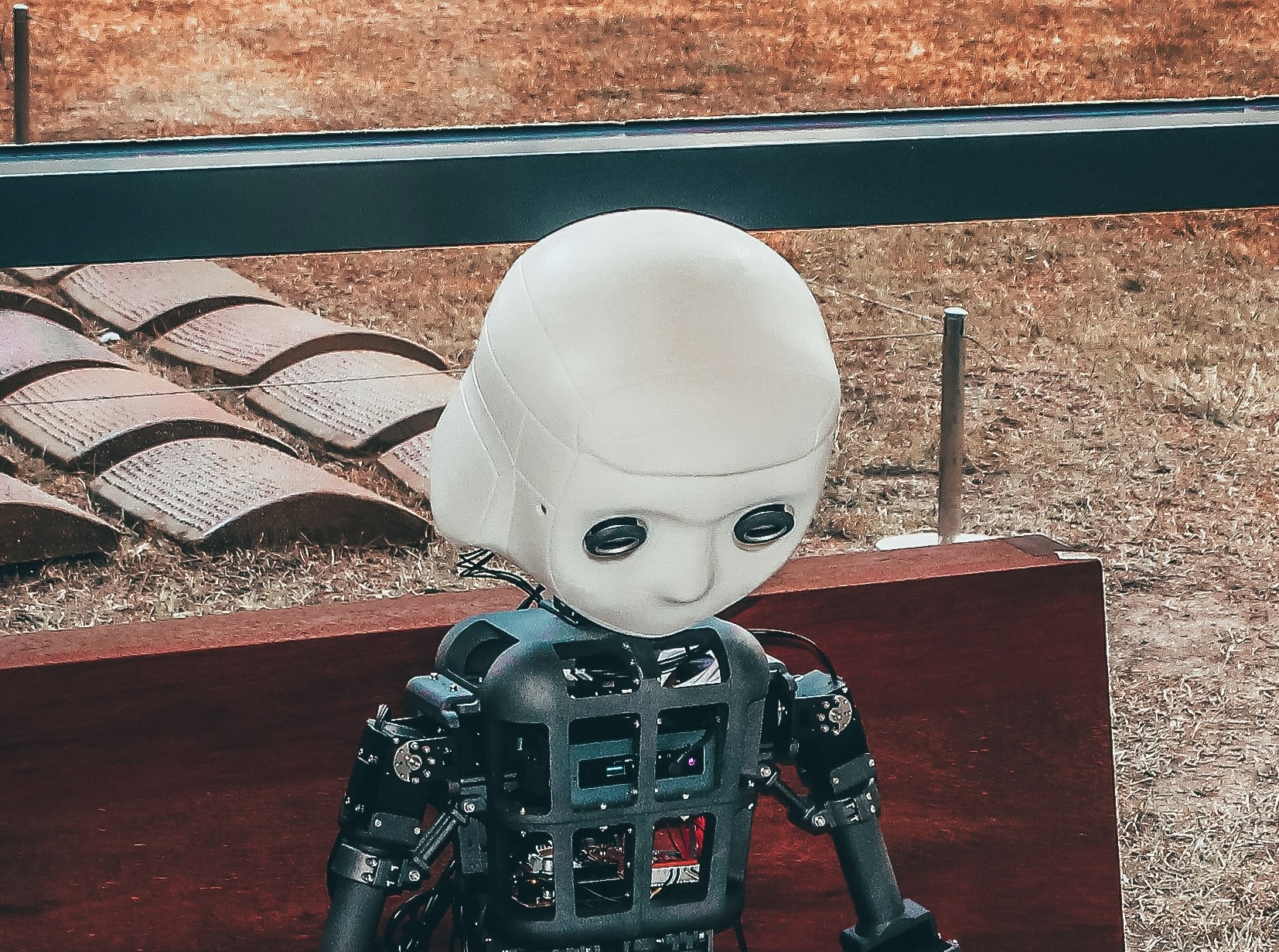

Photos: by Andrea De Santis, and designed by Freepik