tempo di lettura 10′

Avete accettato, in cambio di una somma simbolica, di partecipare ad un esperimento organizzato da un gruppo di psicologi sociali. Il contesto, ammettiamolo, è piuttosto insolito: una stanza completamente buia; in fondo, un puntino fisso luminoso. Che, dopo un po’ di tempo, inizierà a muoversi (voi non ne siete a conoscenza, ma il punto, in realtà, resta fermo: il suo movimento è solo apparente, dovuto a un’illusione visuale che prende il nome di effetto autocinetico. Gli sperimentatori sanno anche che, in quanto illusorie, le vostre percezioni tipicamente differiranno anche in modo significativo da una sessione all’altra, e da quelle degli altri partecipanti). Il vostro compito è quello di formulare, nel corso di una serie di manche successive, una stima affidabile dello spostamento del puntino. Ma questa è solo la prima parte dell’esperimento: ora vi viene infatti richiesto di ripetere l’attività nel contesto di un piccolo gruppo, dove questa volta ciascuno dei partecipanti dovrà esprimere la propria valutazione a voce alta. Come vi aspettate di comportarvi alla presenza di altre persone? Manterrete invariate le stime formulate quando eravate da soli?

Due buone ragioni: i puntini di Shafir

Questo esperimento è stato realizzato davvero, nei lontani anni ‘30, da Muzafer Sherif, uno psicologo turco, riparato negli Stati Uniti per ragioni politiche, di cui abbiamo parlato in un precedente articolo (Io vs. Noi vs. Loro: una convivenza complicata | LinkedIn). I risultati furono, come vedremo, alquanto sorprendenti. I partecipanti a ciascun gruppo, infatti, pur avendo espresso, nelle sessioni individuali, le stime più disparate, cominciarono inaspettatamente a convergere su una valutazione comune. Chi, in solitudine, aveva riportato, diciamo, uno spostamento di 20 cm, dopo avere sentito i colleghi enunciare un valore di 10 cm, dichiarava ora un valore più vicino alla mediana delle loro stime (ad esempio, 15 cm). Questo processo faceva dunque emergere una sorta di norma implicita del gruppo, qualcosa come un concetto condiviso di “giusto” spostamento. La norma, peraltro, si rivelava assai persistente: ricondotti in laboratorio, anche a distanza di mesi, per un nuovo ciclo di valutazioni individuali, i partecipanti si ritrovavano ad esprimere stime coerenti non con le loro precedenti stime personali, ma piuttosto con la norma evoluta nel gruppo. Non solo. Ancor più sorprendentemente, la nuova norma sembrava essere una proprietà del gruppo oltre che delle persone che lo costituivano. Infatti, sostituendo un partecipante alla volta fino a ottenere un insieme che, alla fine, non conteneva più nessuna delle persone originarie, la norma rimaneva immutata. (En passant, per il comportamento dei gruppi è molto rilevante anche un altro risultato dello studio. Una singola persona, istruita e introdotta ad arte dagli sperimentatori, senza dichiarare particolari expertise o aver ricevuto alcun potere particolare sugli altri, ma manifestamente confidente e determinata, era in grado di indirizzare il gruppo verso posizioni più estreme. Un comportamento che ritroviamo in diverse dinamiche dei social network, dove raggruppamenti simili tra loro possono finire in universi di senso assai lontani tra loro a partire da piccole differenze nelle condizioni iniziali. Ma questa è un’altra storia, che racconteremo in un’altra occasione).

Cosa ci spinge, in situazioni simili, a conformarci ai comportamenti altrui? L’esperimento di Shafir sembra suggerire una spiegazione di tipo informativo. Quando ci troviamo a giudicare di una situazione incerta (perché il problema da risolvere è intrinsecamente difficile, o perché la realtà fisica si presenta, come nel caso in questione, ambigua), ci rivolgiamo automaticamente per un “aiutino” al contesto sociale: allineandoci all’opinione di coloro che ci circondano. Una soluzione che, certamente, ci risparmia un bel po’ di sforzo cognitivo. E che, nella maggior parte dei casi, può rivelarsi una buona idea. A volte il comportamento comune delle persone che abbiamo intorno può essere semplicemente la migliore guida di cui disponiamo per capire cosa stia succedendo; del resto, la stragrande maggioranza delle nostre opinioni non deriva da una conoscenza diretta delle cose, ma piuttosto viene appresa da ciò che gli altri – specie se sono tanti – pensano e dicono. “Non è possibile che tutta quella gente stia sbagliando”, oppure “Se le altre persone lo fanno, deve essere la cosa giusta da fare”, sono le giustificazioni che, spesso inconsciamente, ci diamo quando demandiamo la nostra valutazione di ciò che è vero o ciò che è giusto al comportamento degli altri (anche se poi quegli stessi “altri” stanno anch’essi seguendo la folla, il che può obiettivamente essere un guaio). Aggiungiamo che, sotto questo profilo, gli “altri” non sono tutti uguali tra loro: siamo più propensi a conformarci a coloro che si mostrano particolarmente confidenti, una manifestazione della cosiddetta confidence heuristic, o vantano specifiche expertise (a volte persino se non riguardano la materia in oggetto – authority bias); ma anche a coloro che, puramente e semplicemente, ci sembrano più simili a noi.

Ora, se questa motivazione informativa fosse l’unica ragione della nostra propensione a conformarci, essa dovrebbe scomparire, lasciando il posto alle nostre valutazioni personali, quando la condizione di incertezza non si pone. Di fronte a un oggetto di esame inequivocabilmente chiaro ai nostri occhi, non avremmo motivo di rinunciare alla nostra indipendenza di giudizio, anche in presenza di altre persone.

O no? Provate a immaginarvi in quest’altra situazione.

Due buone ragioni: le linee di Asch

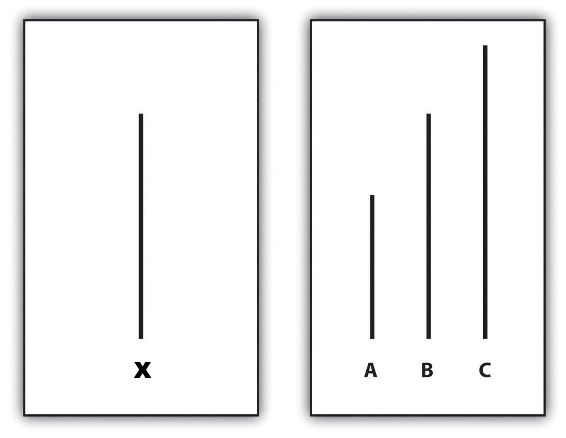

Il solito incontenibile gruppo di psicologi vi ha coinvolto in un secondo studio. Questa volta siete parte di un gruppo di sette persone a cui viene presentata una lavagna su cui sono disegnati due insiemi di oggetti. A sinistra, un segmento di retta (X), e sulla destra un insieme di tre segmenti (A, B e C), uno dei quali, è della stessa misura di X, mentre gli altri due hanno lunghezze percepibilmente

diverse (vedi figura). Vi sentite quasi insultati dalla banalità del compito: dovete, a turno, indicare ad alta voce quale dei segmenti a destra è della stessa dimensione di X. Nelle prime manche, in effetti, la noia impera: tutti danno, a turno, la medesima risposta; la stessa che, fin dall’inizio, avete sotto gli occhi, e che effettivamente, a vostra volta, date anche voi (siete il penultimo). Al terzo giro, la lavagna riporta lo schema in figura. Il primo partecipante, dopo avere esaminato il suo contenuto, risponde, a sorpresa, “linea A”. Lo guardate stupefatti, domandandovi come abbia potuto fare un errore così marchiano, e chiedendovi cosa potrà succedere adesso. Ed eccovi accontentati: la seconda partecipante sceglie anche lei la linea “A”. Due pazzi? Non fate in tempo a darvi una risposta, che terzo e quarto ribadiscono la stessa risposta. Riguardate la lavagna, confusi, e, un po’ inquietati, vi chiedete se non siate voi il pazzo. Dopo il quinto “linea A”, arriva il vostro turno. Cosa decidete di dire? Se anche voi date la risposta chiaramente sbagliata, probabilmente vi sentirete stupidi. Ma non vi sentireste ancora più stupidi a dare una risposta diversa dagli altri se, per qualche incomprensibile caso, i vostri colleghi avessero ragione, e voi torto?

Anche questo esperimento è stato realizzato, e ripetuto più volte, a partire dagli anni Cinquanta. Come avrete già capito, i sei partecipanti che affiancavano il vero soggetto dello studio (voi) erano in realtà complici dello sperimentatore, e recitavano una parte preventivamente concordata. Il celeberrimo ideatore, Solomon Asch, fu il primo a stupirsi davanti agli esiti dell’esperimento. In una serie di 12 sessioni, quasi tre quarti dei partecipanti si erano ritrovati almeno una volta a dare la risposta sbagliata in conformità ai compagni. La misura in cui, nel loro complesso, i partecipanti si erano conformati, superava il 35% delle risposte.

La spiegazione più immediata per questo fenomeno è la potenza della pressione sociale

Una forza presumibilmente evoluta per selezione naturale, perché nel passato ha sempre garantito un collante sociale straordinario, su cui abbiamo costruito le nostre civiltà cooperative. Da sempre cerchiamo di conquistare e conservare una buona opinione da parte del nostro gruppo, tanto più se avvolto in legami affettivi profondi. Per questa ragione facciamo così fatica ad assumere un atteggiamento di contrasto: rischiamo un isolamento sociale che oggi è sgradevole, ma, ai tempi dei nostri progenitori, significava morte quasi certa. Né, del resto, ci piace essere considerati dei rompiscatole. Che, è vero, sono sempre stati i protagonisti delle storie più affascinanti e istruttive, e spesso incarnano più degli altri la caratteristica creatività della nostra specie. Ma che sono le ultime persone che i nostri simili amano avere all’interno dei propri gruppi sociali, specie quando devono produrre lavoro o divertirsi. Grazie alle competenze sociali – innate e acquisite – di cui disponiamo, siamo per lo più in grado di leggere nel comportamento e nelle parole del gruppo un’indicazione chiara di ciò che possiamo (o non possiamo) dire e fare per restare nelle sue grazie. E spesso ci mostriamo conseguentemente d’accordo, anche quando la pensiamo diversamente. Per tacere del fatto che, a furia di conformarci, potremo persino trovarci ad aver cambiato le nostre stesse idee, oltre che i comportamenti.

Anche quando il conformismo è una scelta deliberata, la pressione sociale è più di un semplice fastidio psicologico. Molti studiosi ritengono che essa induca veri e propri segnali neurali di dolore fisico, come accade per il rifiuto sociale. In una riproposizione più recente dell’esperimento, con i partecipanti monitorati attraverso una risonanza magnetica funzionale (fMRI), quelli che hanno resistito alla pressione del gruppo rivelavano un’attività intensificata dell’amigdala, una regione cerebrale associata alla paura, al disagio emotivo, e, per l’appunto, al dolore.

Gli esperimenti degli anni successivi hanno evidenziato due fattori che inducono variabilità nelle risposte alla pressione sociale

Uno riguarda le reazioni individuali: alcune persone (circa il 25%) sono nettamente refrattarie all’influenza del gruppo, e una manciata, al contrario, si dimostra pienamente conformista. Per tutti gli altri, conformità e indipendenza si alternano. L’altro fattore coinvolge invece la dimensione culturale. L’effetto risulta infatti particolarmente cospicuo nelle società più collettiviste, in cui spesso il noi prevale sull’io (come in Cina o Giappone), rispetto a quelle più tradizionalmente individualiste (Stati Uniti, Europa Occidentale, ecc.). Resta il fatto stupefacente che la maggior parte di noi, almeno occasionalmente, è disposta a seguire il gruppo anche contro l’evidenza dei propri sensi. Finché si tratta di figure su una lavagna, poco male. Ma si dà il caso che ciò si verifichi anche quando affrontiamo importanti questioni scientifiche, politiche, o razziali.

Conformismo all’opera

I due meccanismi che abbiamo discusso sono in effetti co-protagonisti in molto del meglio e del peggio che l’umanità abbia prodotto nella sua storia. Come l’eclettico Cass Sunstein ricorda nel suo Conformity: The Power of Social Influences (2019), non avremmo grandi religioni, protezione della proprietà privata, ma neanche generosità, preoccupazione per i più indifesi, e rispetto per la dignità umana, senza il collante gentilmente fornito dal nostro stesso conformismo. Quest’ultimo, tuttavia, alimenta anche alcune delle peggiori atrocità di cui siamo capaci, dall’Olocausto a molti dei terrorismi e nazionalismi contemporanei. E, con l’affermarsi delle nuove tecnologie, finisce con l’amplificare molte delle degenerazioni dei social network, e la diffusione di fake news.

Ma troviamo il loro zampino, con qualche sorpresa, anche nelle attività sociali di tutti i giorni

Prendiamo ad esempio un gruppo di persone dalle opinioni variegate, che si riuniscono per confrontare le proprie posizioni, e magari deliberare su un tema importante e complesso. Come si comporterà il gruppo? Siamo abituati ad aspettarci che esso produca una posizione intermedia, di compromesso tra le singole posizioni – o un nulla di fatto. Peccato che centinaia di studi ormai confermino che le cose vanno in tutt’altro modo, e controintuitivo, per giunta. Quando si registra una anche piccola polarizzazione in una delle direzioni contrapposte (quando la mediana delle posizioni pende da una parte), i meccanismi del conformismo attivano una sorta di risonanza tra i suoi membri. E l’esito finale del processo (la deliberazione finale dopo la discussione) è generalmente più estremo della media delle posizioni individuali dei singoli membri prima della discussione. Un gruppo di persone contrarie alle scelte del Governo si ritroverà, dopo la discussione, indignato e personalmente oltraggiato dal suo comportamento. Persone che esprimono qualche dubbio sulla sicurezza delle vaccinazioni potrebbero finire, dopo averne discusso, su posizioni stereotipicamente NO-VAX. È il fenomeno che viene chiamato group polarization, polarizzazione del gruppo. Anche qui, il fenomeno può essere veniale quando si tratti di conoscenti che si scambiano qualche pettegolezzo. Ma diventa particolarmente allarmante quando si verifica, come in realtà accade, in consessi che hanno il potere di decidere su una scala che coinvolge molte altre persone: partiti politici, gruppi di interesse, vertici aziendali o giurie di ogni tipo. Sunstein riconosce la group polarization in azione nelle faide, nei conflitti etnici e internazionali, nelle guerre. Vede esplicitamente il fenomeno all’opera nelle comunità storicamente in conflitto, come quelle israeliana e palestinese: in molti di questi casi, l’indignazione che spinge i loro membri a esacerbare le loro posizioni è amplificata dalla chiusura o dall’isolamento, che favoriscono una discussione confinata quasi unicamente all’interno del gruppo.

Ma, soprattutto, ancora Sunstein ci mette in guardia sul futuro per come si sta configurando: i rischi della group polarization sono solo agli inizi. La diffusione di Internet, e soprattutto dei social network con le loro echo chambers, ha dato la stura a un immenso universo di enclave online di persone che, un po’ spontaneamente, in parte intenzionalmente, finiscono con il condividere gelosamente le stesse idee, emarginando le diversità. Un gigantesco, accogliente brodo di coltura tecnologico per la nostra umana, molto umana, polarizzazione.

photo designed by freepik