La metafora “giusta” parla all’intuizione, ed è capace di spiegare concetti complessi. Come le teorie della mente

tempo di lettura 10′

Di tanto in tanto, mi capita di tornare a spulciare tra i libri di Jonathan Haidt, uno psicologo morale contemporaneo cui ho accennato in altri articoli.

Non so dirvi in che misura le sue riformulazioni della materia siano condivise nel panorama degli studi sulla morale. Personalmente, inoltre, la sua collocazione iniziale nell’ambito della psicologia positiva non rientra esattamente tra le mie preferenze. Tuttavia, i suoi scritti sono per me una fonte costante di sorprese, un modo un po’ diverso di guardare a temi quotidiani come la ricerca della felicità, gli innumerevoli ostacoli che la nostra natura dissemina sulla strada del suo perseguimento, il significato della vita, e altre piccolezze del genere.

Non è di questo, comunque, di cui vorrei scrivere; ma di metafore (ancora?). Ne abbiamo parlato altrove, in riferimento a una loro accezione molto specifica (secondo Lakoff, per i curiosi)[1]. Oggi, anche se Haidt richiama direttamente Lakoff, ci limitiamo a considerarle in un senso più immediato. Usiamo una metafora per capire, o per spiegare a qualcun altro, una situazione complessa, o anche solo semplicemente nuova per la nostra esperienza, che tuttavia condivide con essa alcuni aspetti di struttura. Come dire, un modello semplificato di una realtà che non dominiamo; ma un modello che conosciamo bene, o per lo meno uno con cui possiamo giocare un po’ per prendere confidenza e scoprirne le proprietà.

Metafore per spiegare un concetto

In The Happiness Hypothesis, un libro del 2006 (Basic Books), Haidt racconta di come, all’inizio della sua carriera accademica, si sia trovato a dover riassumere, in un corso di psicologia generale, centinaia di teorie e migliaia di risultati scientifici in sole ventiquattro lezioni. Con il compito eroico di farle capire – e ricordare – a gruppi di studenti disorientati del primo anno di Università. Nel setacciare secoli di saggezza tra filosofia, religione e letteratura di tradizioni diverse, da quelle orientali a quelle mediterranee, per finire con i classici della tradizione occidentale degli ultimi seicento anni, lo psicologo estrae dieci Grandi Idee, che riemergono nel tempo nei contesti più svariati. E prova a raggrupparle in un insieme coerente, esaminandole alla luce di quanto oggi sappiamo della mente in base alla ricerca contemporanea. Dall’analisi emergono molte conferme, ma anche qualche sorprendente confutazione. Nel tentativo di rendere più comprensibili e più facili da ricordare migliaia di anni di pensiero – per i suoi studenti prima, e per il grande pubblico successivamente – Haidt identifica alcune metafore, particolarmente azzeccate, che vorrei riproporvi.

Il frame di riferimento è costituito da due idee, che lo stesso autore definisce come fondative del libro.

- La prima, che illustrerò meglio più avanti, riguarda il dato che “la mente è divisa in parti che a volte entrano in conflitto tra loro” (e oggi fortunatamente possiamo contare su qualche idea di più su come farle lavorare meglio insieme).

- La seconda la ritroviamo dal Buddha (“la nostra vita è la creazione della nostra mente”) a Shakespeare (“non c’è nulla di buono o cattivo, è il pensiero a renderlo tale”): la realtà è ri-creata dalla mente. E oggi sappiamo perché quest’ultima ha un debole per intravvedere minacce ovunque, e preoccuparsi inutilmente.

A dire il vero, Haidt suggerisce anche tre tecniche per rendersi più felici (una antica, e due completamente nuove). E una spiegazione del perché siamo tutti, per natura, ipocriti e moralisti, un tema che tratterà più approfonditamente in un libro successivo, The Righteous Mind. Programma ambizioso, non c’è che dire. Ma di questo, in un prossimo articolo. Per oggi, fermiamoci alle metafore.

Ai nostri tempi, abituati come siamo a guidare dispositivi elettronici e mezzi meccanici, non abbiamo più troppa confidenza con le metafore animali (cavalli, cani, unicorni). Eppure la letteratura e la filosofia di tutti i tempi, per ragioni facilmente immaginabili, ne sono piene. Naturalmente animali e macchine sono profondamente diversi tra loro. Chiunque abbia provato a montare a cavallo sa bene che non è la stessa cosa che guidare un’auto, né per quanto riguarda la trasmissione dei nostri comandi, né, al contrario, quando abbiamo bisogno del loro aiuto per cavarci da qualche impiccio. Entrambi sono alquanto più grossi e potenti di noi. Ma un cavallo, generalmente, ha le sue idee, che non sempre coincidono con le nostre, mentre un’auto, almeno per ora, non manifesta volontà ostile, se proprio non ci incaponiamo a sfidare le leggi della fisica. D’altra parte, un equino può decidere in autonomia di fermarsi davanti a un dirupo (potete contarci) anche quando ci dimentichiamo di dargli l’ordine; al contrario di una macchina che, a tutt’oggi, ha bisogno che premiamo il pedale del freno per non andare a sbattere contro quella davanti (prova ne sia la difficoltà dell’intelligenza artificiale a inculcare forme anche minime di buon senso nel software di guida autonoma). Tuttavia la frequentazione massiccia di film e libri ambientati in tempi passati ci aiuta a comprendere, con qualche aggiustamento, le metafore degli antichi. Così Haidt non ha bisogno di inventare niente per dare ai suoi studenti un’idea del concetto di mente che ha dominato la cultura occidentale per tanti secoli. Basta richiamare la metafora che Platone, nel Fedro, usa per descrivere la struttura dell’anima (oggi diremmo del sé). Che, per il grande filosofo greco, è “simile a una forza costituita per sua natura da una biga alata e da un auriga” (la prima idea fondativa del libro, mente divisa e talora confliggente). La parte razionale e riflessiva della mente è l’auriga, che regge in mano le redini dei destrieri. “Uno dei due cavalli”, scrive Platone, “diciamo che è buono, l’altro no”. Il primo “è di forma eretta e ben strutturata, di collo alto e narici adunche, bianco a vedersi, con gli occhi neri, amante dell’onore unito a temperanza e pudore e amico della fama veritiera, non ha bisogno di frusta e si lascia guidare solo con lo stimolo e la parola”. Anche se non riusciamo a cogliere tutte le varie sfumature equine, capiamo facilmente che il primo animale è il depositario di alcune passioni “positive”, che ci aiutano a muoverci nella direzione giusta. Ma le altre, più problematiche passioni, sono incarnate dal secondo cavallo, “storto, grosso, malformato, di collo massiccio e corto, gli occhi chiari e iniettati di sangue, compagno di tracotanza e vanteria, dalle orecchie pelose, sordo, e cede a fatica alla frusta e agli speroni”. Come avrete notato, Platone gioca con il lettore sulla nostra predisposizione all’halo effect – effetto alone – (e, viceversa, al pitchfork effect, effetto forca), il bias che tende a farci estendere un tratto personale (in questo caso la bellezza) al complesso dell’individuo, umano o equino che sia. E forse un po’ anche con la representativveness hauristic, la nostra tendenza a giudicare in base agli stereotipi. Il centro della pedagogia platonica? Mettere l’auriga in grado di assumere il pieno controllo dei due cavalli.

Questa visione, secondo Haidt, attraversa i millenni, con varianti anche importanti, ma entra seriamente in crisi con l’avvento della psicanalisi.

Come sapete, anche il sé freudiano è tripartito e conflittuale. Un sé razionale (ego), un super-ego che interiorizza codici di comportamento, divieti e schemi di valori espressi da genitori e società, e un id, la sede dell’inconscio freudiano. Che incarna, tra l’altro, la pressione verso il soddisfacimento del piacere e dei bisogni egoistici. E qui, la metafora che adopera in aula è tutta farina del sacco di Haidt, e a mio avviso un vero colpo di genio. La mente sarebbe un calesse vittoriano, tirato da un solo cavallo. Dove, in parole sue, “il vetturino (l’ego) lotta freneticamente per controllare un cavallo famelico, lussurioso e disobbediente (l’id), mentre il padre del vetturino (il super-ego) è seduto sul sedile posteriore, intento a insegnare al vetturino cosa sta facendo di sbagliato”. Fantastico. In questo quadro, la psicanalisi si occuperebbe di frantumare questa situazione penosa, rafforzando il vetturino, dandogli così maggior controllo sul cavallo, e consentendogli di non dare troppo ascolto al basso continuo del padre.

La successiva rivoluzione cognitiva si sbarazza in un colpo solo dell’inconscio freudiano (lo sostituirà diverso tempo dopo con un più laico inconscio adattivo, come lo definisce Timothy Wilson), e delle metafore animali, introducendo, almeno inizialmente, quella della mente come computer. Gli studiosi indagano sui meccanismi del pensiero, dell’elaborazione dell’informazione, i processi che ci consentono di giudicare e decidere in modo razionale. Seguiti immediatamente da economisti e teorici del management (e con un certo ritardo dalle altre scienze sociali), tutti ansiosi di erigere sull’idea di homo oeconomicus una costruzione più ampia che renda conto della complessità del mondo umano. Ma, in questa illusione di razionalità, ci siamo persi un pezzo: la consapevolezza quotidiana e ubiqua che, accanto a imprese straordinarie, siamo ancora, come ai tempi di Platone, capaci di compiere altrettanto stupefacenti bestialità. Ma come, non eravamo quelli che sono in grado di identificare perfettamente i nostri interessi, definire i conseguenti obiettivi, e usare l’informazione e i mezzi a nostra disposizione per perseguirli oltre gli ostacoli? Dove inseriamo in queste teorie la nostra ineludibile stupidità? Quella forza che ci spinge ad agire così spesso contro il nostro stesso interesse?

Forse dobbiamo tornare a popolare la nostra mente di personaggi viventi (toh, altri animali?). La trilogia si conclude infatti con una metafora di Haidt sulla mente così come viene vista oggi, alla luce degli studi di psicologia cognitiva correnti (più due piccole varianti). Come potrete subito immaginare appena ve l’avrò illustrata, il suo protagonista trova ampio spazio nella tradizione indiana (anche Buddha ha qualcosa da dire in proposito), ma la formulazione che ne dà Haidt è molto suggestiva.

La mente, dice lo psicologo, è divisa (l’abbiamo già visto nelle altre metafore) in due parti (toh, una novità!). A volte esse cooperano meravigliosamente, ma spesso gli obiettivi di una parte divergono ampiamente da quelli dell’altra.

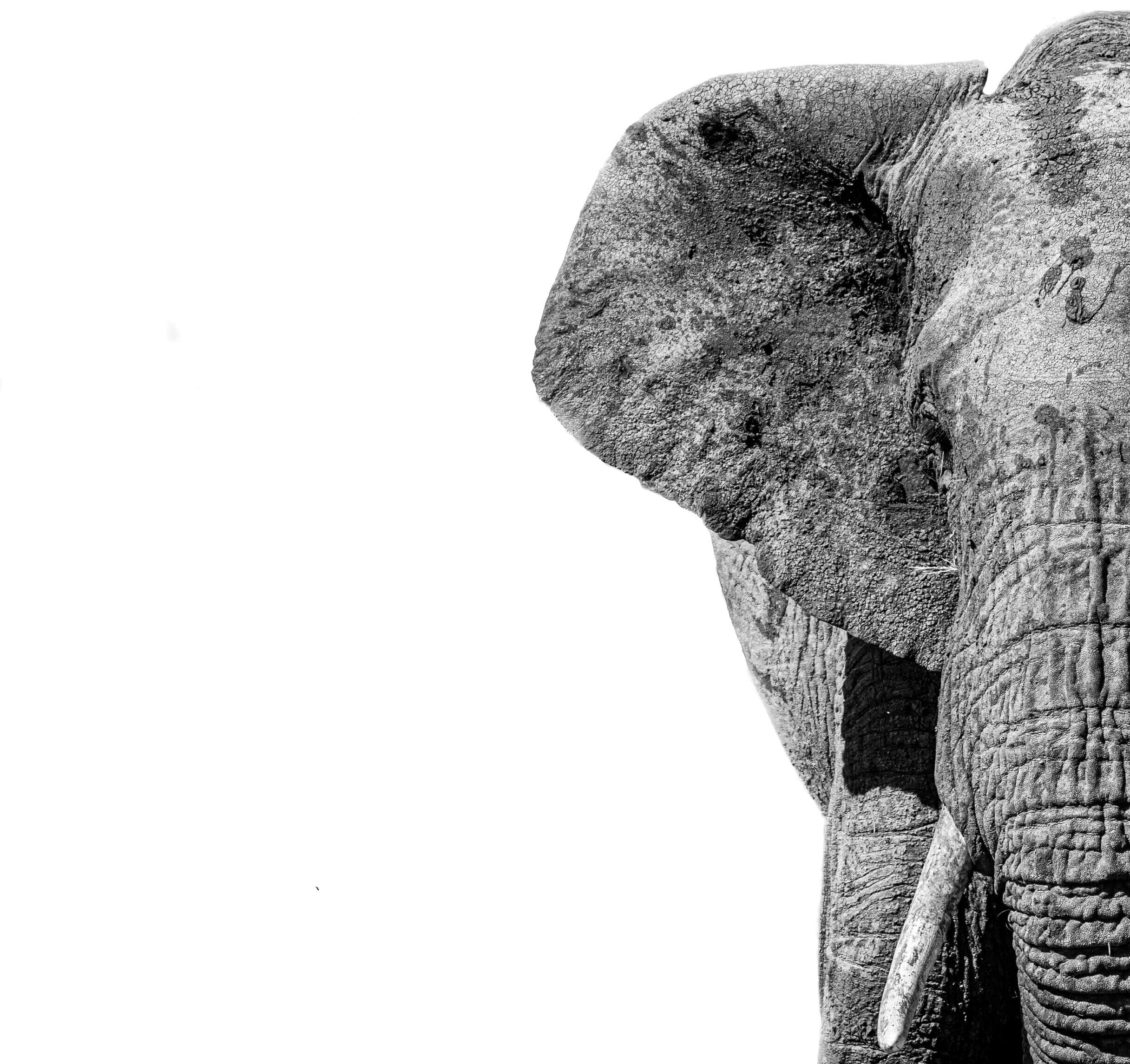

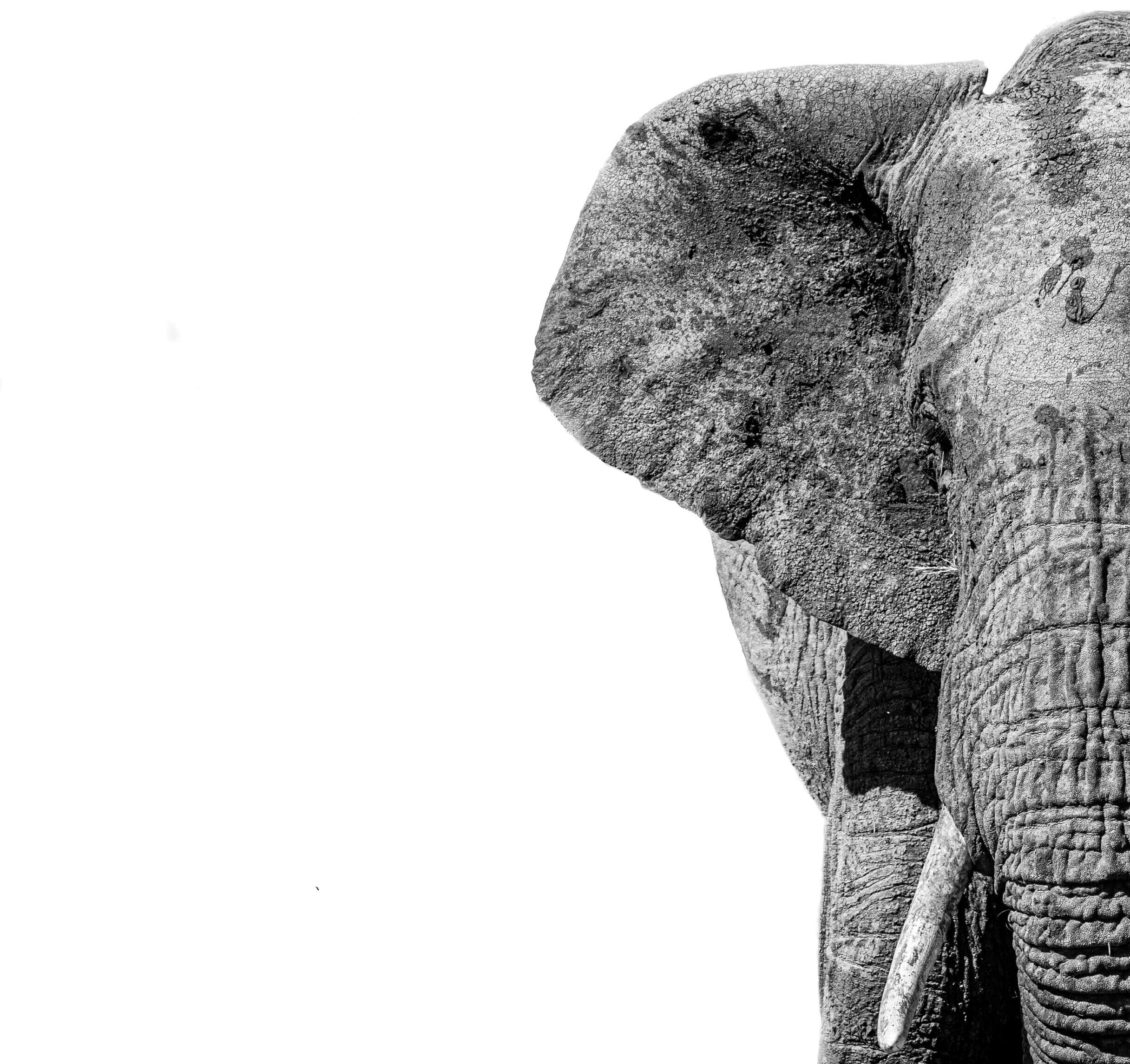

La nostra parte, diciamo, razionale e cosciente, è un cavaliere, seduto sul dorso di un elefante. Con le redini che ha in mano, può dare al pachiderma gli ordini per dirigerlo – destra/sinistra, avanti/ferma. In effetti, quando l’elefante non ha particolari desideri, tutto funziona come da richiesta del cavaliere. Ma se l’animale vuole davvero qualcosa, non c’è partita. Decide l’elefante.

Una volta che il cavaliere si è reso conto che dare di redini serve a poco o nulla, c’è spazio per la dissonanza cognitiva. Quando non riusciamo a conciliare la nostra immagine di noi stessi con il nostro comportamento (cosa che ci rende nervosetti fino a quando il gap non si è chiuso, in un modo o nell’altro), molto spesso prendiamo la via di minor resistenza (indovinate quale). Così il cavaliere spende tutto il suo brillante ingegno per inventare, per sé e per gli altri, le migliori spiegazioni per giustificare a posteriori le scelte dell’elefante. Una mosca cocchiera, per rimanere nel regno animale, che preserva l’illusione di agency. Ma anche, assai utilmente per la convivenza sociale, un portavoce (stile Casa Bianca) del pachiderma, che racconta al mondo come e qualmente abbia fatto bene. Una traduzione moderna della celebre affermazione di Hume, secondo la quale “la ragione è, e deve solo, che la serva delle passioni, e non può rivendicare in nessun caso una funzione diversa da quella di obbedire e di servire ad esse” (e non viceversa, come sosteneva Platone).

La nostra mente, dunque, è “abitata”. Parlerà in termini simili Daniel Kahneman, in Thinking, Fast and Slow, che suggerisce di interpretare le dinamiche della mente umana come una commedia delle parti con due protagonisti. Uno di essi è dotato di pensiero lento (capace di elaborazione logica e sequenziale, analisi razionale, ma non esattamente fulmineo, e assai energivoro – di conseguenza, pigro). Il cavaliere di Haidt. L’altro può esprimere solo pensiero veloce: è multitasking, processa l’informazione a grande velocità sulla base di infinite scorciatoie mentali in genere efficaci, e a basso consumo di risorse, ma per queste stesse ragioni a volte inaccurate, e prone a errori. Per queste ragioni tende a intervenire su ogni cosa, ed è impossibile farlo tacere (l’elefante). Ah, dimenticavo: i suoi pensieri non sono accessibili all’altro attore, alla nostra coscienza.

Entrambi gli autori, dunque, vedono il nostro sé come abitato, in un certo senso, più che da una singola persona, da un comitato di decisori chiamati a produrre scelte e azioni tutti insieme, ma che spesso tirano in direzioni diverse perché animati da obiettivi divergenti l’uno dall’altro (prima variante della terza metafora).

Le implicazioni della metafora dell’elefante (per non parlare di quella del comitato) sono molto ampie – anche nel campo morale, cui Haidt si è particolarmente dedicato – e meriterebbero uno spazio che qui non ho. Ma prima di chiudere, un cenno merita l’ultima variante alla metafora di Haidt, che l’autore sviluppa a proposito del ragionamento morale, ma che la dice lunga sui rapporti di forza tra elefanti e cavalieri. Quando esprimo un giudizio morale, sostiene Haidt, la nostra risposta intuitiva (quella dell’elefante) precede ogni tipo di ragionamento morale, a cui spetta il solo compito di trovare una veste di accettabili giustificazioni ex-post della posizione presa (checché ne dicano coorti di filosofi morali, che esigono di ragionare prima di giudicare). In un paper dal titolo assai originale (The emotional dog and its rational tail: il cane emotivo e la sua coda razionale) Haidt spiega che un cane degno di questo nome scodinzola perché è felice. Ma spendereste male il vostro tempo se provaste a renderlo felice agitandogli la coda. È per questa ragione che è così frustrante tentare di far cambiare idea a qualcuno sulle opinioni con forti implicazioni morali (o anche politiche).  . O ragionare con il cavaliere. Per cambiare davvero qualcosa, bisogna parlare all’elefante.

. O ragionare con il cavaliere. Per cambiare davvero qualcosa, bisogna parlare all’elefante.

E con ciò, Fedro (il favolista, non il personaggio platonico), ed Esopo hanno avuto la loro rivincita.

____________

[1] Repost: Per un coaching “metaforico” | LinkedIn

Photo by Beks